Austrasse Konstanz Konstanz Städtebaulicher Realisierungswettbewerb

Austrasse Konstanz

2007

Konstanz

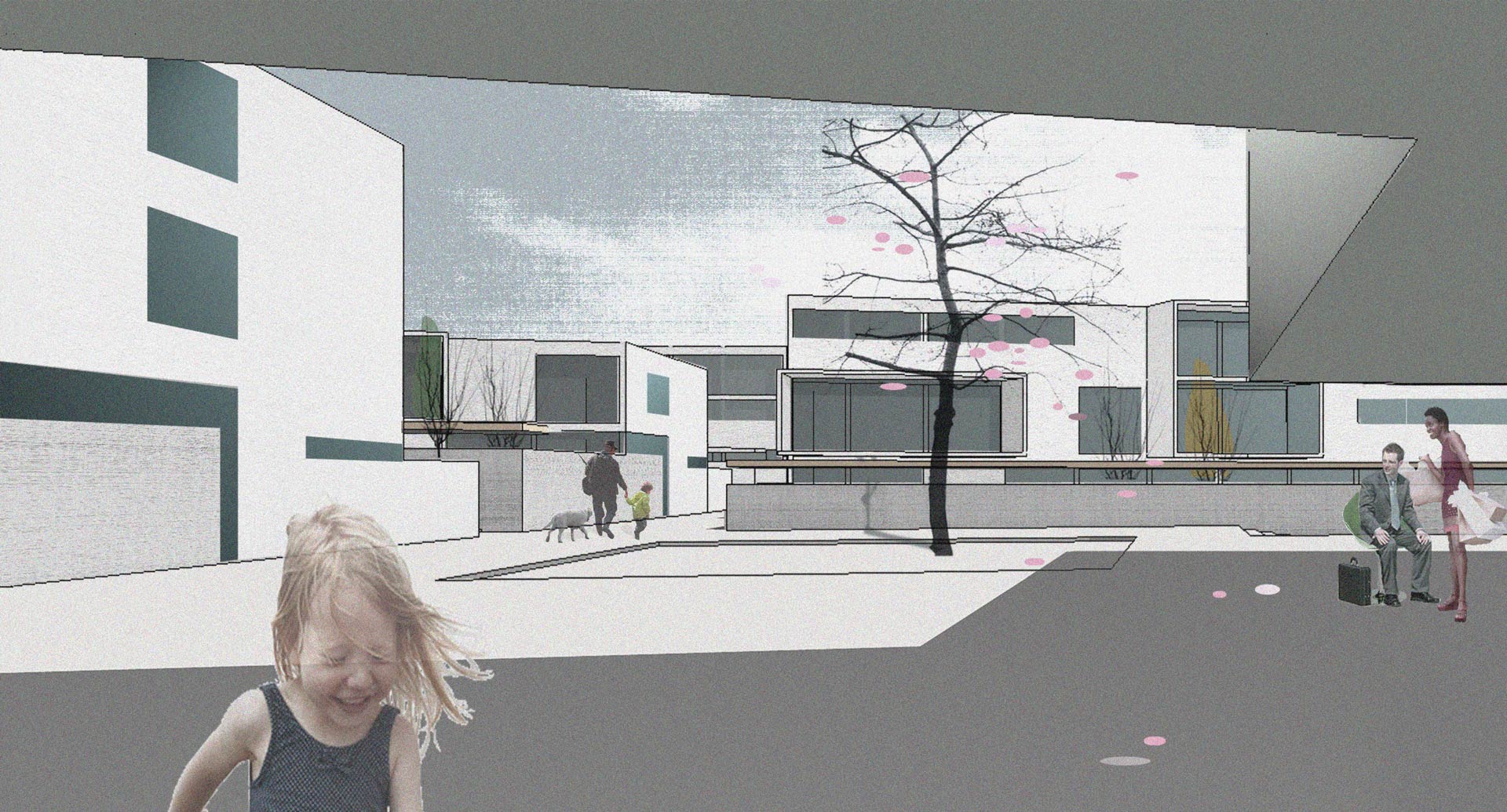

Verdichtung plus eigenes Haus plus Natur

Die Siedlung liegt in einem heterogen gewachsenen Gebiet und befindet sich am Übergang von grossformatigen Bauvolumen im Westen zu Häusern mit Einfamilenhauscharakter im Norden und Osten. Die Idee zur neuen Siedlungsbebauung lehnt sich an diesen Strukturen an. Die grossformatige Bebauung der Umgebung wird in der Anordnung und Grösse der Volumen aufgenommen. Innerhalb des Quartiers und der Gebäude findet eine Entwicklung zu kleinteiligen, einem Raster angepassten Einheiten statt. Es entstehen grosszügig angelegte Reihenhäuser und Geschosswohnungen unterschiedlicher Grösse.

Die Besonderheit liegt in der hohen Wohn-und Aussenraumqualität in relativ dichter Bauweise. Bereiche zwischen den Häusern sind nicht nett hergerichtete Bauabstände, sondern brauchbare Aussenräume, in denen man sich trifft, spielt und innerhalb der Siedlung bewegt. Die Gebäudeeinheiten bilden öffentliche Plätze und Wege. Klare Abgrenzungen der öffentlichen und privaten Bereiche bieten ausreichende Rückzugsmöglichkeiten. Jedes Gebäude hat seinen Vorhof und Garten.

Der repräsentative Verwaltungsbau im Westen bildet den Zugang zum Quartier. Er ist Raumabschluss und dient auch als Lärmschutz für die Siedlung. Die Geschäftstelle und der Regiebetrieb finden hier ihren Platz. Öffentliche Nutzungen und ein Cafè sollen hier untergebracht werden und das Gebäude zu einem Treffpunkt werden lassen.

Die Struktur der neuen Siedlung lehnt sich an der Körnung der umgebenden Struktur an. Baukörper sind in Nord-‚Süd-Richtung geplant, eine ideale Belichtung der Wohnungen gewährleistet. Die Gebäude werden dem Hang entlang gestaffelt und eine Durchlässigkeit zur Umgebungsbebauung erhalten.

Erschliessung, Wege und Plätze

Die Gebäudeeinheiten werden durch eine neue Strasse im Süden erschlossen. Ein Durchfahren des Quartiers soll vermieden werden, die Strassen und Wege verkehrsberuhigt sein. Von der neuen Haupterschliessung aus können die Parkebenen unterhalb der Gebäude angefahren werden. Die Parkebenen sind mit den Gebäuden verknüpft, ein Parken unter dem eigenen Haus ist möglich. Aufzüge , die optional angeordnet werden können, gewährleisten den barrierefreien Zugang zu den Wohnungen. Die Parkgarage ist Sockel für die Gebäude und folgt dem Geländeverlauf. Sie steigt nach Norden hin an.

Die bestehenden Verkehrswege der Umgebung werden in der Siedlung aufgenommen und fortgeführt. Im Norden verläuft ein Radweg, der Radverkehr der Wollmatinger Strasse könnte hierher verlegt werden. Die Austrasse bleibt in ihrem Verlauf leicht verändert als Spielstrasse erhalten, die Versorgungsleitungen können weiterhin genutzt werden. Durchstiche im Norden und Süden zu der Umgebungsbebauung verzahnen das Gebiet mit dem Bestand. Gassen und Wege treffen aufeinander, Aufweitungen und Plätze mit unterschiedlicher Qualität entstehen und rhytmisieren die Siedlung.

Organisation

Trotz der Dichte der Siedlung bieten klare Abgrenzungen der öffentlichen und privaten Bereiche ausreichende Rückzugsmöglichkeiten. Jedes Haus ist gefasst von einem Hof mit Abstellraum, sowie einem eigenen Garten. Getrennte Hauswände ermöglichen die akustische Isolation der Häuser untereinander. Mauern auf gesamter Gebäudelänge schützen Innen- und Aussenräume vor Einblicken und bieten somit Privatsphäre trotz unmittelbarer Nähe zum Nachbarn.

Den Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern können Räume zugeschaltet werden oder als externe Räume für Arbeit und Hobby vermietet werden. Balkone oder Loggien können wie Module den einzelnen Wohnungen zugeordnet werden und das Raumgefüge und die Struktur verändern. Sie können auch als solare Wärmepuffer genutzt werden. Die Veränderung ist in der Fassade ablesbar, ein lebendiges Bild entsteht. Die kubische Ausgestaltung der Gebäude fasst das Ensemble als Ganzes zusammen.

Ökologie

Entlang der Austrasse und der neu geplanten Erschliessungsstrasse sind Rigolen zur Regenwasserversickerung vorgesehen. Balkone und Loggien können als solare Wärmepuffer ausgewiesen werden. Die Dachflächen sind für Kollektoren und Solarzellen nutzbar.

Photography

BIEHLER WEITH