Stadthalle Rottweil Rottweil Wettbewerb

Stadthalle Rottweil

2006

Rottweil

Entwurfskonzept „Halle am Stadion“

Der Entwurf ist das Ergebnis einer bewussten Auseinandersetzung mit den konstituierenden Merkmalen des Ortes und der architektonischen Interpretation einer öffentlichen Halle mit städtebaulicher und symbolischer Prägnanz. Konzeptbestimmende Größe ist einerseits die Absicht einen markanten städtebaulichen Akzent am Stadteingang zu setzen, ohne das Gesicht der etablierten „Stallhalle“ zu schwächen, und andererseits den räumlich gefassten Festplatz als integrativen Bestandteil des Ensembles zu formulieren. Die Elemente des Gesamtkonzeptes – Baukörper, Sockel, öffentliche Plätze unterschiedlichster Körnung, Hain – reagieren sehr differenziert auf das unmittelbare sowie entfernte Umfeld.

Durch die autarke Nutzung der Stallhalle werden vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bis hin zu Doppelveranstaltungen ermöglicht.

Städtebauliches Konzept und Außenraum

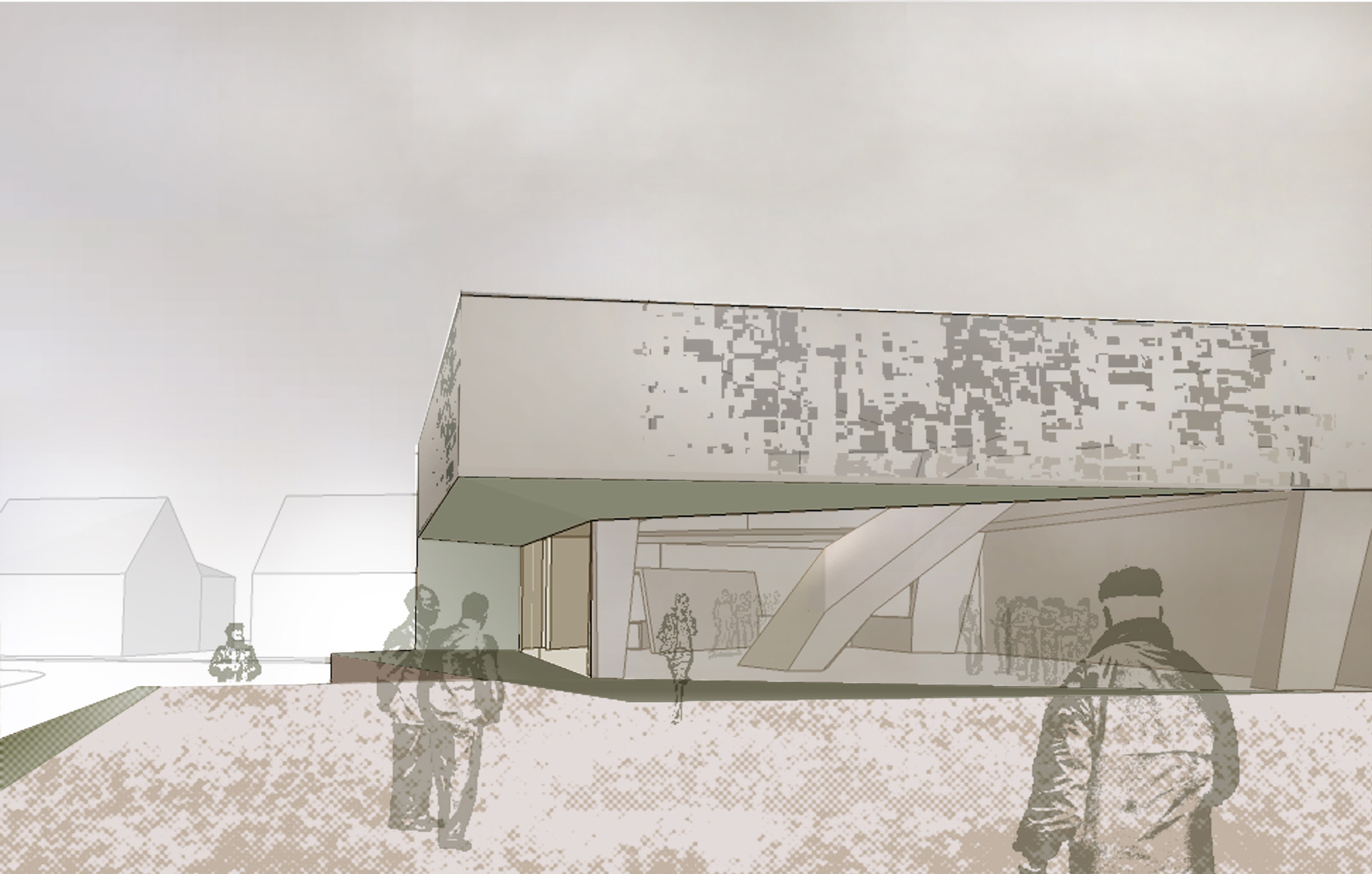

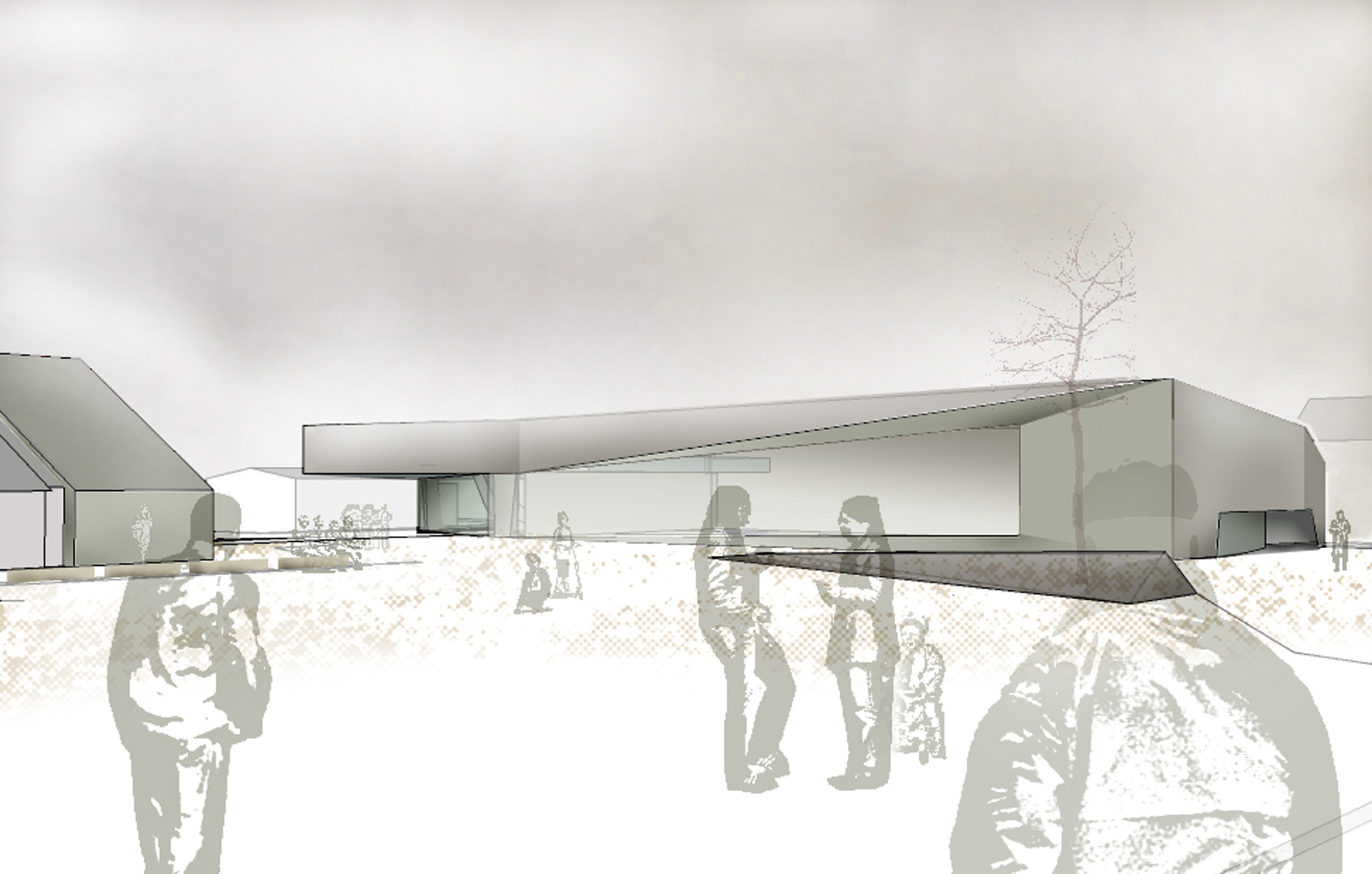

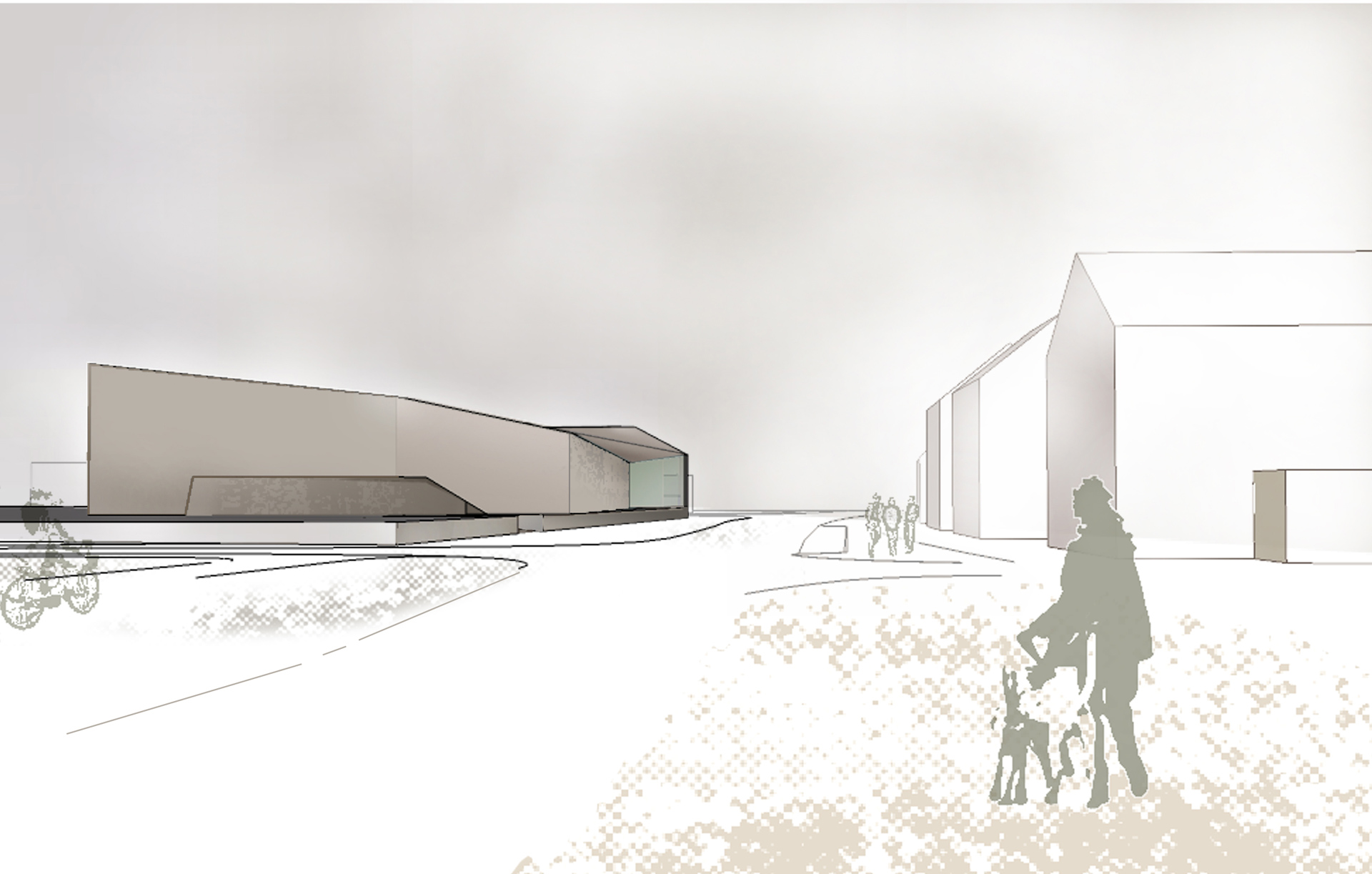

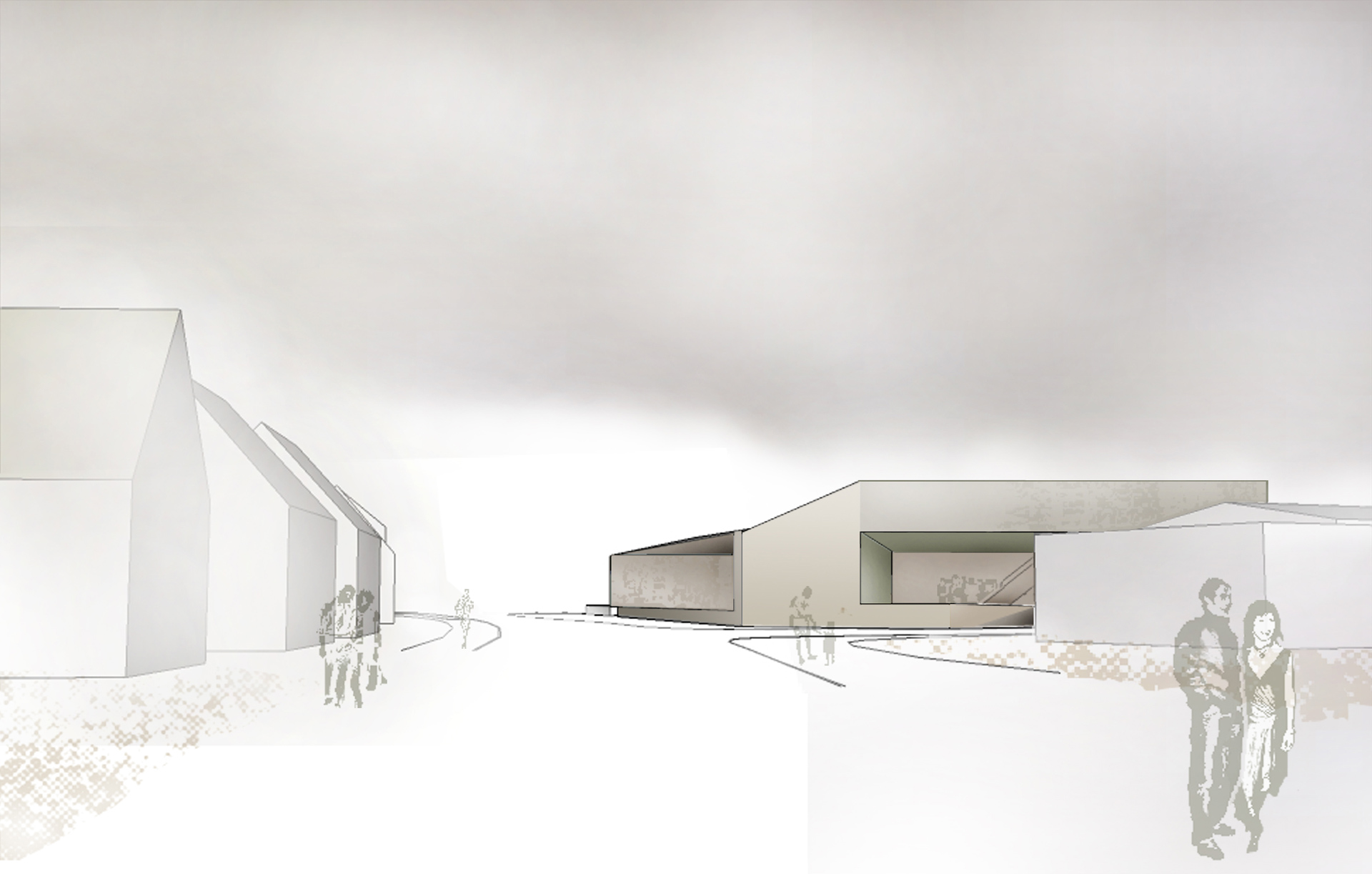

Die neue „Halle am Stadion“ bildet die Raumkante zur `Stadionstrasse´ und wirkt als Haltepunkt in der heterogenen Umgebung. Das terrainausgleichende Niveau wird an der Ostseite des Areals zum Sockel, auf dem sich der neue Baukörper niederlässt und leicht vorschiebt – dadurch wird sowohl der Raumabschluss in östlicher Richtung als auch die besondere Bedeutung der Halle betont. Zur `Brugger Strasse´ hin ist die Raumkante der `Stallhalle´ aufgenommen: die beiden Solitäre treten in einen Dialog miteinander, indem sich zwischen ihnen ein Platz aufspannt, welcher zur Vorzone des jeweiligen Haupteingangs beider Veranstaltungsorte wird und über den der Festplatz aus nördlicher Richtung betreten wird. Das Foyer der „Halle am Stadion“ ist nach Norden sowie Westen orientiert und unterstützt das städtebauliche Gesamtkonzept durch die Ausrichtung auf die Stadt, unmittelbar an der wichtigen Verkehrsachse gelegen.

Auf der Westseite des Geländes führt der Hain – geometrisch angeordnete, dichte Bäume – den Grünzug vom Stadion in Nord-Süd-Richtung weiter, an welchem sich auch der Fuß- und Radweg befindet. Der durchlaufende Grünzug bildet gleichzeitig den Raumabschluss zum Festplatz, er nimmt aber auch eine Beziehung zu den Außenanlagen des Hallenbades auf. Am südlichen Hauptzufahrtsweg entlang, geht der Sockel westwärts in das natürliche Geländeniveau über; die formulierte Kante wird durch eine Oberflächendifferenzierung weitergeführt. Das Ensemble auf dem Grundstück ist, gesamthaft betrachtet, eine Überlagerung von gepflanzter und gebauter Struktur mit vielfältigen topographischen und visuellen Bezügen.

Durch unterschiedliche Zonierungen und entsprechende Möblierungen werden verschiedene Aufenthaltsqualitäten geschaffen. Gestaltungsmittel wie Linienentwässerungen und die geneigten Steinflächen dienen als Führungslinien, welche den Besucher über den Platz führen. Als identitäststiftendes Symbol für Versammlungsorte dient der neu gepflanzte große Baum. Der Festplatzes besteht aus einer wassergebunden Decke, welche unterschiedliche Nutzungen zulässt.

Baukörper

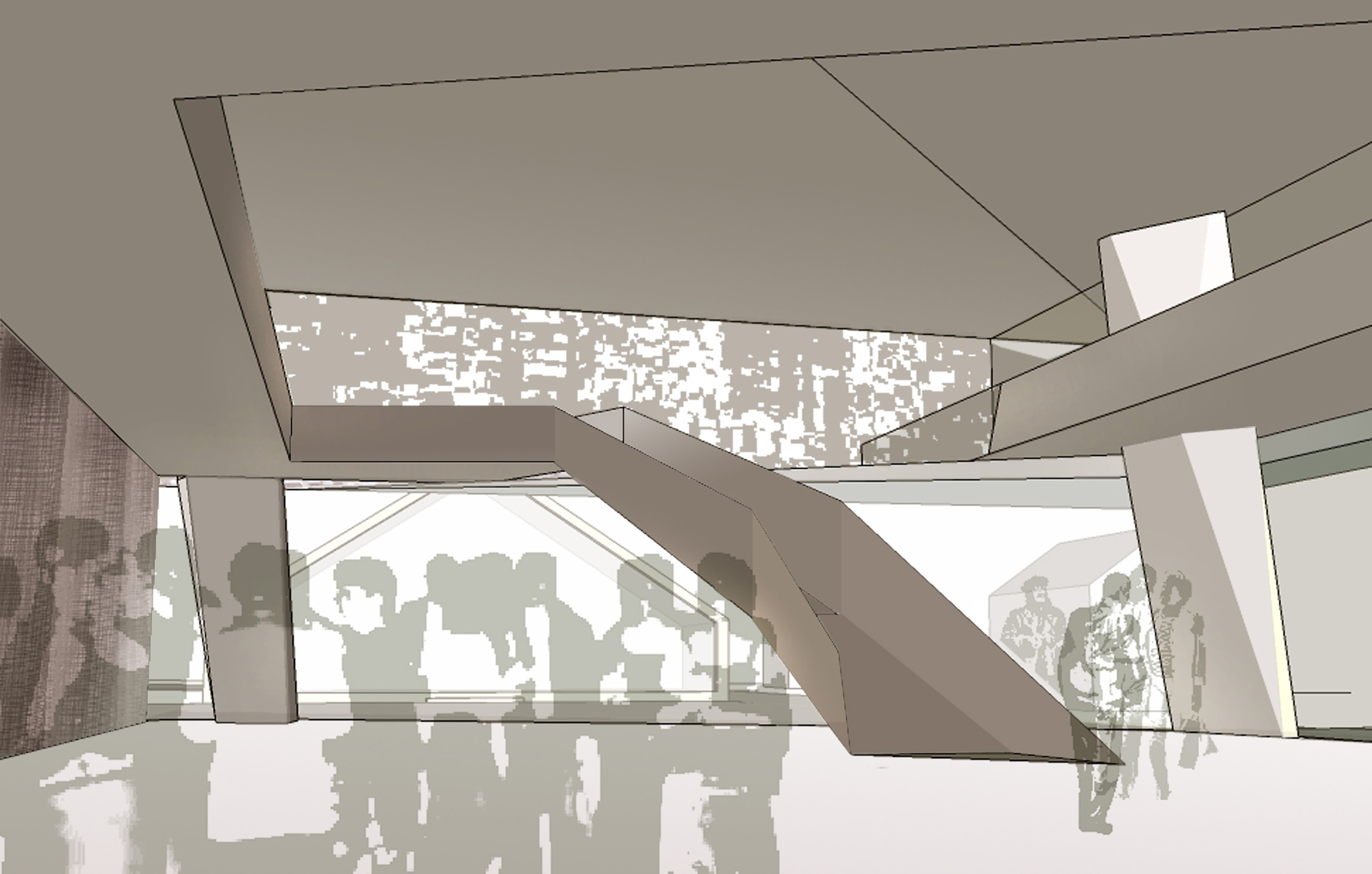

Die „Halle am Stadion“ entfaltet ihre städtebauliche Wirkung nicht nur durch ihre Positionierung sondern auch durch ihre architektonische Ausformulierung. Das Gestaltungsprinzip der plastischen Modellierung durch äußere Einflussfaktoren und innerem Programm beeinflusst die dynamische Form – die volumetrischen Spuren sind im Inneren und Äußeren ablesbar. Je nach Einflussfaktor und Orientierung, werden die fünf Fassaden mittels Vertiefung und Neigung bzw. Höhenentwicklung zur Bühne, zum Rahmen, zum visuellen Anziehungspunkt aber auch zum schützenden Raum.

Stadteinwärts kommend, fokussiert der Fassadeneinschnitt und die Höhenentwicklung der Dachlandschaft den Blick auf das verglaste Foyer. Eine Wirkung die, aus umgekehrter Richtung kommend, durch das einladende Dach und die Treppenanlage verstärkt wird; die Besucher werden wie selbstverständlich auf den Eingang und Vorplatz geführt. Westseitig nimmt der verglaste Saal eine Beziehung mit dem Festplatz auf und akzentuiert die Dialektik zwischen Innen und Außen – beide Räume werden wechselseitig zur Bühne. Durch Einschnitte in das Gebäudevolumen entstehen überdachte Vorzonen und Einblicke und reagieren so auf die Umgebung. Gebäude erzählt vom Innenleben bzw. macht aufmerksam auf sein Inneres. Trotz unterschiedlicher Formensprache bilden die beiden Hallen eine Einheit, die Beziehung zwischen Ihnen wird durch den gemeinsamen Foyersplatz verstärkt.

Photography

BIEHLER WEITH